nano エディタで複数ファイルを同時編集、ファイル間のカットアンドペースト

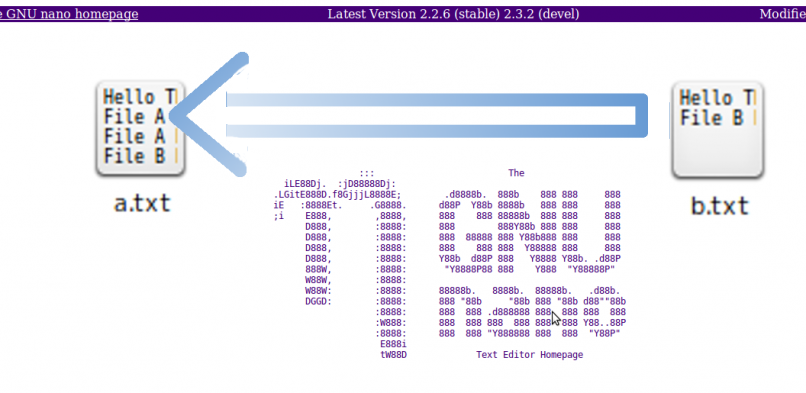

2014年3月21日 No Comments on nano エディタで複数ファイルを同時編集、ファイル間のカットアンドペースト一応Linux歴15年ほどのエンジニアです。プラットフォームよりというより、PG、SE寄りの人間なんですが、Linuxのサーバー構築するのもそこそこ好きです。で、本題! Linuxで設定ファイル編集といえば vi もしくは emacs。でも私どっちも嫌いなんです。苦手意識があるというか・・・。viは苦手というより、操作が面倒すぎて嫌いで、emacsは苦手&嫌いです(笑)。 で、設定ファイル編集といえば、なんといっても nano!! ssh経由でターミナル操作している時に設定ファイル間でカットアンドペーストしたいよなぁ と常々思っていたのですが・・、そんな時は迷わず、もうひとつsshセッションを開け、その別のセッションで別の設定ファイルを開き、 Ctrl+Alt+Cでほしい行をコピーして、別ターミナルの目的の設定ファイルに Ctrl+Alt+V してたわけです。 基本はこれで問題ないのですが、なんかどんくさいなぁ・・・と。 が・・・ なんと、nanoって、単体で複数ファイル開けるようです!!!! かつ、複数ファイル間でカットアンドペーストも可能!! では、方法を・・・ サンプルファイル作成 以下のコマンドでサンプル設定ファイル a.txtとb.txtを作成 [bash] $ echo “Hello This is setting File A” >> a.txt $ echo “File A Line2” >> a.txt $ echo “File A Line3” >> a.txt $ echo “Hello This is setting File B” >> b.txt $ echo “File B Line2” >> b.txt $ echo “File B Line3” >> b.txt [/bash] -F オプションでnanoを起動 [bash] $ bash a.txt -F [/bash] さっき作った、a.txtが見えます。 別ファイルオープン Ctrl+Rキーを押してみてください。 画面下部に File to insert into new buffer と表示されます。 ここで、b.txtと入力してみます。 b.txtが表示されましたね。 ファイル間 カットアンドペースト b.txtの3行目を Ctrl+K でカットしてみましょう。 ファイル切り替え Alt + 「」キーでファイルを切り替えることが出来ます。 うわっ 切り替わった(笑) 最終行に移動して、Ctrl+U キー わーーーーっ!!張り付いた・・・・!!! 再び Alt + 「」キーでファイルを切り替えます。b.txtが表示されましたね。 ファイルを閉じたり、保存したりは、単一ファイルを編集している時と同じ操作でOKです。 以上!

Read more

Recent Comments